2025年高职单招《生物》每日一练试题04月09日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过高职单招每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

单选题

1、“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。”这一千古名句生动形象地勾画出早春的秀丽景色。与其相关的生命系统的叙述中,正确的是()

- A:桃花属于生命系统的器官层次

- B:一片江水中的所有鱼构成一个种群

- C:江水等非生物不参与生命系统的组成

- D:生物圈是地球上最基本的生命系统

答 案:A

2、下列关于基因频率与生物进化关系的叙述,正确的是()

- A:种群基因频率的改变不一定引起生物的进化

- B:生物进化的实质是种群基因频率的改变

- C:只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变

- D:生物性状的改变一定引起生物的进化

答 案:B

多选题

1、结合本文信息分析,以下过程合理的是()。

- A:大肠杆菌通过ABC外向转运蛋白分泌蛋白质

- B:植物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收

- C:动物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收氨基酸

- D:动物细胞通过ABC外向转运蛋白排出Cl-

答 案:ABD

2、下列选项中,能体现基因剂量补偿效应的有()(多选)。

- A:雄性果蝇X染色体上的基因转录量加倍

- B:四倍体番茄的维生素C含量比二倍体的几乎增加一倍

- C:雌性秀丽隐杆线虫每条X染色体上的基因转录量减半

答 案:AC

主观题

1、茶尺蠖(茶尺蛾的幼虫)是我国茶树的主要害虫,影响茶叶的产量。请回答问题:

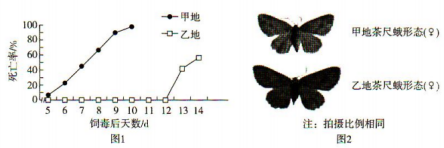

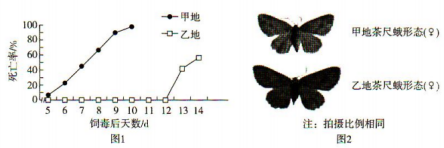

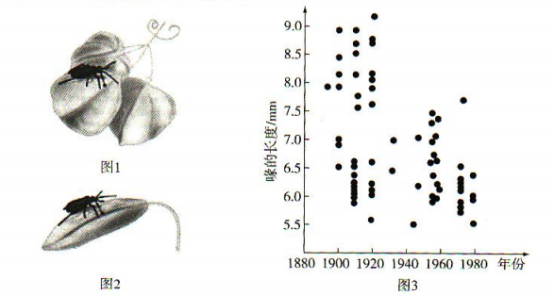

(1)E病毒对茶尺蠖具有较高的致病力。研究E病毒对生活在甲、乙两个不同地域茶尺蠖死亡率的影响,结果如图1所示。对甲、乙两地茶尺蛾进行形态学观察,结果如图2所示。

①据图1分析,()地的茶尺蠖对E病毒更敏感。

②图2显示,两地茶尺蛾的形态特征基本一致,由于长期()隔离导致种群基因库存在差别,使得甲、乙两地茶尺蛾的颜色深浅和()存在差异。

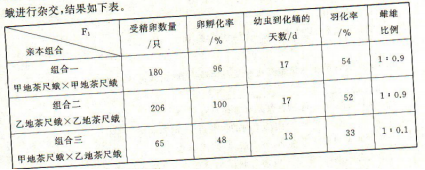

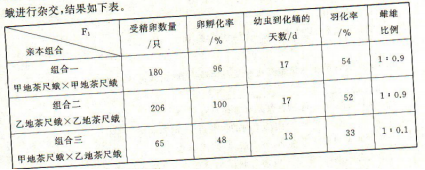

(2)基于上述研究,推测甲、乙两地茶尺蛾为两个物种。为验证推测,将甲、乙两地的茶尺蛾进行杂交,结果如下表。

①据图1分析,()地的茶尺蠖对E病毒更敏感。

②图2显示,两地茶尺蛾的形态特征基本一致,由于长期()隔离导致种群基因库存在差别,使得甲、乙两地茶尺蛾的颜色深浅和()存在差异。

(2)基于上述研究,推测甲、乙两地茶尺蛾为两个物种。为验证推测,将甲、乙两地的茶尺蛾进行杂交,结果如下表。

注:羽化是指由蛹发育为成虫的过程

①据表可知,与组合一、组合二相比,组合三的受精卵数量、卵孵化率均();

茶尺蠖以茶树的叶为食,且食量较大,组合三中幼虫到化蛹的时间短,使蛹的重量(),羽化率低,最终导致F1个体数量下降,且出现畸形。

②组合三中F1雌雄比例失调,羽化时间不同步,难以配对,不能产生F2,说明两地茶尺蛾出现了()。

③上述分析结果()(填“支持”或“不支持”)推测。

注:羽化是指由蛹发育为成虫的过程

①据表可知,与组合一、组合二相比,组合三的受精卵数量、卵孵化率均();

茶尺蠖以茶树的叶为食,且食量较大,组合三中幼虫到化蛹的时间短,使蛹的重量(),羽化率低,最终导致F1个体数量下降,且出现畸形。

②组合三中F1雌雄比例失调,羽化时间不同步,难以配对,不能产生F2,说明两地茶尺蛾出现了()。

③上述分析结果()(填“支持”或“不支持”)推测。

答 案:(1)①甲②地理体型大小 (2)①显著降低;减轻②生殖隔离③支持

解 析:(1)本题主要考查物种的形成。①据图1可知,甲地域茶尺蠖死亡率先升高,因此对病毒更敏感。②地理隔离导致基因库出现差异,进而形成新物种。由图2对比可知,二者体型大小存在明显差别。(2)本题主要考查对数据的解读。①利用表中数据,对比组合三与前两组的受精卵数量和卵孵化率发现,组合三的这两项数据显著降低。组合三从幼虫到化蛹时间短,生长时间短,获取能量少,可推出蛹的重量较轻。②生殖隔离指由于各方面的原因,使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配,或者即使能交配也不能产生后代或不能产生可育后代,根据题中F,不能产生F2,可判断符合生殖隔离的定义。③生殖隔离是新物种形成的标志,可判断已经形成新物种。

2、有迁移能力的动物细胞边缘常见不规则突出物,曾被认为是细胞膜碎片。近年来,我国科研人员在电镜下发现这些突出物具有石榴状结构(PLS),如图1所示。

请回答问题:

(1)若PLS是细胞膜碎片,则其主要成分应包括()和蛋白质。细胞膜上的蛋白质具有()等功能。

(2)科研人员分析了PLS中蛋白质的来源及其功能,结果如图2所示,发现与“PLS是细胞膜碎片”的观点不符,理由是:该结构中的蛋白质()。

请回答问题:

(1)若PLS是细胞膜碎片,则其主要成分应包括()和蛋白质。细胞膜上的蛋白质具有()等功能。

(2)科研人员分析了PLS中蛋白质的来源及其功能,结果如图2所示,发现与“PLS是细胞膜碎片”的观点不符,理由是:该结构中的蛋白质()。

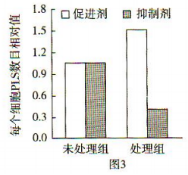

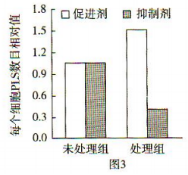

(3)科研人员将细胞中只参与PLS形成的特定蛋白质用荧光蛋白标记,追踪在细胞迁移过程中PLS的变化,进行了如下实验。

①分别用细胞迁移促进剂和抑制剂处理可迁移细胞,实验结果如图3所示,推测PLS的形成与细胞迁移有关,依据是()。

(3)科研人员将细胞中只参与PLS形成的特定蛋白质用荧光蛋白标记,追踪在细胞迁移过程中PLS的变化,进行了如下实验。

①分别用细胞迁移促进剂和抑制剂处理可迁移细胞,实验结果如图3所示,推测PLS的形成与细胞迁移有关,依据是()。

②细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强,推测迁移细胞可主动将细胞中的蛋白质运输到()中。

③迁移细胞在某处产生PLS,后续细胞经过此处时,若观察到(),则说明PLS被后续细胞摄取。进入后续细胞的PLS最可能在()(细胞器)中被分解。

(4)具有迁移能力的细胞可普遍形成PLS,后续细胞摄取PLS后,可获知细胞的迁移路线等信息。综上分析,PLS的形成可能与细胞间的()有关。

②细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强,推测迁移细胞可主动将细胞中的蛋白质运输到()中。

③迁移细胞在某处产生PLS,后续细胞经过此处时,若观察到(),则说明PLS被后续细胞摄取。进入后续细胞的PLS最可能在()(细胞器)中被分解。

(4)具有迁移能力的细胞可普遍形成PLS,后续细胞摄取PLS后,可获知细胞的迁移路线等信息。综上分析,PLS的形成可能与细胞间的()有关。

答 案:(1)磷脂;物质运输、信息交流 (2)不仅来自细胞膜,还来自细胞质和其他部位,也不只具有细胞膜蛋白质的功能

(3)①促进细胞迁移,PLS增多(抑制细胞迁移,PLS减少)

②PLS

③荧光标记出现在后续细胞中溶酶体

(4)信息交流(通讯)

解 析:(1)如果PLS是细胞膜碎片,它的主要成分是磷脂和蛋白质。细胞膜上的蛋白质具有物质运输、识别、信息交流等功能。 (2)从图2中可以看出,PLS中的蛋白质不仅来自细胞膜,还来自细胞质和其他部位,这与“PLS是细胞膜碎片”的观点不符。

(3)①用细胞迁移促进剂处理细胞后,PLS的荧光强度更强,而用抑制剂处理细胞后,PLS的荧光强度减弱,这说明PLS的形成与细胞迁有关。

②细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强,这表明迁移细胞可以主动将细胞中的蛋白质运输到PLS中。

③如果迁移细胞在某处产生PLS,后续细胞经过此处时,观察到PLS的荧光强度减弱或消失,则说明PLS被后续细胞摄取。进入后续细胞的PLS最可能在溶酶体中被分解。

(4)具有迁移能力的细胞普遍形成PLS,后续细胞摄取PLS后可以获得迁移路线等信息。综上分析,PLS的形成可能与细胞间的信息交流有关。

填空题

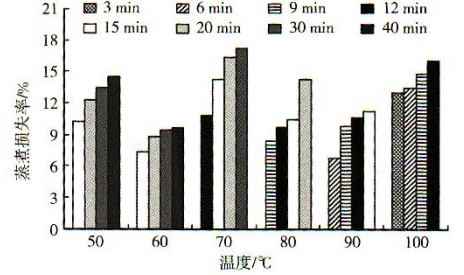

1、罗非鱼是一种高蛋白、低脂肪、肉质鲜美的食用鱼类。为使罗非鱼肉在蒸煮过程中保持良好的品质和营养价值,研究者通过实验探寻了合适的热加工条件。请回答问题:

(1)鱼肉中含有丰富的蛋白质,其基本组成单位是(),进入人体细胞后,在()(填写细胞器名称)合成自身的蛋白质。

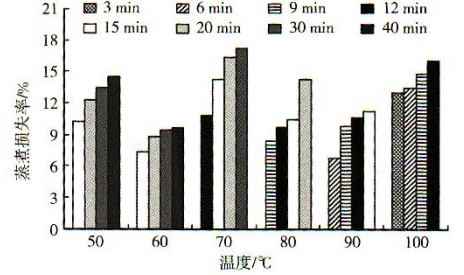

(2)鱼肉在热加工过程中,会发生汁液流失导致质量减少。研究者测定了在不同()条件下的蒸煮损失率,结果如下图。 据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是()

据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是()

答 案:(1)氨基酸 核糖体 (2)温度和时间 60(80)蒸煮损失率均较低(3)空间结构

(4)90℃蒸煮6 min, 理由是蒸煮损失率低,鱼肉口感较好且汁液流失较少

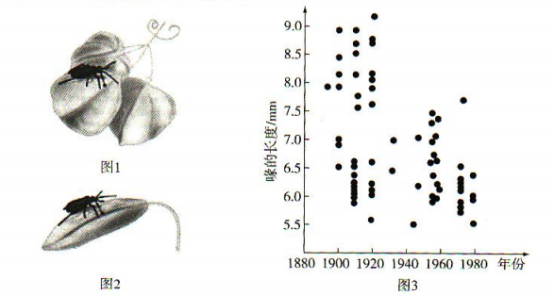

2、某地蝽象的喙长而锋利,可刺穿无患子科植物的坚硬果皮,获得食物,如图1所示。

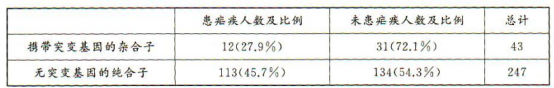

1920年引入新种植物—平底金苏雨树,其果皮较薄,蝽象也喜食,如图2所示。调查发现,当地蝽象喙的长度变化如图3所示。 (1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间的()结果。

(1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间的()结果。

答 案:(1)短喙 自然选择 (2)下降 薄

(3)协同进化(共同进化)

简答题

1、请阅读下面的科普短文,并回答问题:

20世纪60年代,有人提出:在生命起源之初,地球上可能存在一个RNA世界。在原始生命中,RNA既承担着遗传信息载体的功能,又具有催化化学反应的作用。

现有很多证据支持“RNA世界论”的观点。例如,RNA能自我复制,满足遗传物质传递遗传信息的要求;RNA既可作为核糖体结构的重要组成部分,又能在遗传信息的表达过程中作为DNA与蛋白质之间的信息纽带;科学家在原生动物四膜虫等生物中发现了核酶(具有催化活性的RNA)后,又陆续发现在蛋白质合成过程和mRNA的加工过程中均有核酶参与。

蛋白质有更复杂的氨基酸序列,更多样的空间结构,催化特定的底物发生化学反应,而RNA在催化反应的多样性及效率上均不如蛋白质。所以,RNA的催化功能逐渐被蛋白质代替。

RNA结构不稳定,容易受到环境影响而发生突变。RNA还能发生自身催化的水解反应,不易产生更长的多核苷酸链,携带的遗传信息量有限。所以,RNA作为遗传物质的功能逐渐被DNA代替。现今的绝大多数生物均以DNA为遗传物质,还有一个重要原因是DNA不含碱基U。研究发现,碱基C容易自发脱氨基而转变为U,若DNA含碱基U,与DNA复制相关的“修复系统”就无法区分并切除突变而来的U,导致DNA携带遗传信息的准确性降低。

地球生命共同传承着几十亿年来原始RNA演绎的生命之树,生命演化之初的RNA世界已转变为当今由RNA、DNA和蛋白质共同组成的生命世界。

(1)核酶的化学本质是()

(2)RNA病毒的遗传信息蕴藏在()的排列顺序中。

(3)在“RNA世界”以后的亿万年进化过程中,RNA作为()的功能分别被蛋白质和DNA代替。

(4)在进化过程中,绝大多数生物以DNA作为遗传物质的原因是:与RNA相比,DNA分子()

a.结构简单b.碱基种类多c.结构相对稳定d.复制的准确性高

(5)有人认为“生命都是一家”。结合上文,你是否认同这一说法,请说明理由:()

答 案:(1)RNA (2)碱基(核糖核苷酸)

(3)酶和遗传物质

(4)cd

(5)不认同;有的生物以DNA作为遗传物质,有的生物以RNA作为遗传物质认同;所有生物均以核酸作为遗传物质

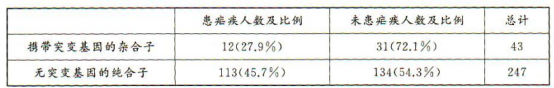

2、阅读科普短文,请回答问题。 疟疾是一种由疟原虫引起的传染病,主要通过按蚊的叮咬在人群中传播。疟原虫进入人体后,在红细胞中增殖,导致红细胞被破坏。患者表现为贫血、脾肿大、消化系统炎症、支气管炎及其他并发症,甚至危及生命。 疟疾发病率较高的热带和亚热带地区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率也较高。该突变基因引起血红蛋白β链的氨基酸序列改变,当血液中氧浓度低于正常值时,红细胞由两面凹的圆盘状变为弯曲的镰刀状,容易破裂引起贫血,严重时会导致死亡。当突变基因纯合时会导致镰状细胞贫血,而杂合子则没有严重的临床症状。 为什么疟疾流行区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率较高?1949年,英国医生安东尼·艾利森推测杂合子可在一定程度上抵御疟疾,并调查了某热带地区290位儿童的疟疾发病率,结果如下表。 在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

答 案:(1)替换 生物 (2)杂合子患疟疾的比例远低于无基因突变的 纯合子

(3)杂合子不容易患疟疾,在疟疾高发地区,杂合子的生存机会比无突变基因的纯合子大,因而有更多的机会将镰状细胞贫血突变基因传给 后代

①据图1分析,()地的茶尺蠖对E病毒更敏感。

②图2显示,两地茶尺蛾的形态特征基本一致,由于长期()隔离导致种群基因库存在差别,使得甲、乙两地茶尺蛾的颜色深浅和()存在差异。

(2)基于上述研究,推测甲、乙两地茶尺蛾为两个物种。为验证推测,将甲、乙两地的茶尺蛾进行杂交,结果如下表。

①据图1分析,()地的茶尺蠖对E病毒更敏感。

②图2显示,两地茶尺蛾的形态特征基本一致,由于长期()隔离导致种群基因库存在差别,使得甲、乙两地茶尺蛾的颜色深浅和()存在差异。

(2)基于上述研究,推测甲、乙两地茶尺蛾为两个物种。为验证推测,将甲、乙两地的茶尺蛾进行杂交,结果如下表。

注:羽化是指由蛹发育为成虫的过程

①据表可知,与组合一、组合二相比,组合三的受精卵数量、卵孵化率均();

茶尺蠖以茶树的叶为食,且食量较大,组合三中幼虫到化蛹的时间短,使蛹的重量(),羽化率低,最终导致F1个体数量下降,且出现畸形。

②组合三中F1雌雄比例失调,羽化时间不同步,难以配对,不能产生F2,说明两地茶尺蛾出现了()。

③上述分析结果()(填“支持”或“不支持”)推测。

注:羽化是指由蛹发育为成虫的过程

①据表可知,与组合一、组合二相比,组合三的受精卵数量、卵孵化率均();

茶尺蠖以茶树的叶为食,且食量较大,组合三中幼虫到化蛹的时间短,使蛹的重量(),羽化率低,最终导致F1个体数量下降,且出现畸形。

②组合三中F1雌雄比例失调,羽化时间不同步,难以配对,不能产生F2,说明两地茶尺蛾出现了()。

③上述分析结果()(填“支持”或“不支持”)推测。

请回答问题:

(1)若PLS是细胞膜碎片,则其主要成分应包括()和蛋白质。细胞膜上的蛋白质具有()等功能。

(2)科研人员分析了PLS中蛋白质的来源及其功能,结果如图2所示,发现与“PLS是细胞膜碎片”的观点不符,理由是:该结构中的蛋白质()。

请回答问题:

(1)若PLS是细胞膜碎片,则其主要成分应包括()和蛋白质。细胞膜上的蛋白质具有()等功能。

(2)科研人员分析了PLS中蛋白质的来源及其功能,结果如图2所示,发现与“PLS是细胞膜碎片”的观点不符,理由是:该结构中的蛋白质()。

(3)科研人员将细胞中只参与PLS形成的特定蛋白质用荧光蛋白标记,追踪在细胞迁移过程中PLS的变化,进行了如下实验。

①分别用细胞迁移促进剂和抑制剂处理可迁移细胞,实验结果如图3所示,推测PLS的形成与细胞迁移有关,依据是()。

(3)科研人员将细胞中只参与PLS形成的特定蛋白质用荧光蛋白标记,追踪在细胞迁移过程中PLS的变化,进行了如下实验。

①分别用细胞迁移促进剂和抑制剂处理可迁移细胞,实验结果如图3所示,推测PLS的形成与细胞迁移有关,依据是()。

②细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强,推测迁移细胞可主动将细胞中的蛋白质运输到()中。

③迁移细胞在某处产生PLS,后续细胞经过此处时,若观察到(),则说明PLS被后续细胞摄取。进入后续细胞的PLS最可能在()(细胞器)中被分解。

(4)具有迁移能力的细胞可普遍形成PLS,后续细胞摄取PLS后,可获知细胞的迁移路线等信息。综上分析,PLS的形成可能与细胞间的()有关。

②细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强,推测迁移细胞可主动将细胞中的蛋白质运输到()中。

③迁移细胞在某处产生PLS,后续细胞经过此处时,若观察到(),则说明PLS被后续细胞摄取。进入后续细胞的PLS最可能在()(细胞器)中被分解。

(4)具有迁移能力的细胞可普遍形成PLS,后续细胞摄取PLS后,可获知细胞的迁移路线等信息。综上分析,PLS的形成可能与细胞间的()有关。

据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是()

据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是() (1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间的()结果。

(1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间的()结果。 在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。