2025年高职单招《生物》每日一练试题03月24日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过高职单招每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

单选题

1、结合细胞呼吸原理分析,下列日常生活中的做法不合理的是()

- A:处理伤口选用透气的创可贴

- B:定期给花盆中的土壤松土

- C:真空包装食品以延长保质期

- D:采用快速短跑进行有氧运动

答 案:D

2、下列关于细胞周期的叙述中,正确的是()

- A:抑制DNA的合成,细胞将停留在分裂期

- B:细胞周期分为前期、中期、后期、末期

- C:细胞分裂间期为细胞分裂期提供物质基础

- D:成熟的生殖细胞产生后立即进入下一个细胞周期

答 案:C

多选题

1、结合本文信息分析,以下过程合理的是()。

- A:大肠杆菌通过ABC外向转运蛋白分泌蛋白质

- B:植物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收

- C:动物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收氨基酸

- D:动物细胞通过ABC外向转运蛋白排出Cl-

答 案:ABD

2、以下属于脐带血中有功能造血干细胞的特点的是()(填字母)。

- A:表现出较强的细胞分裂能力

- B:细胞呼吸相关酶的含量增加

- C:细胞抗自由基氧化能力增强

- D:增加单位脐带血中造血干细胞的数量

答 案:ABC

解 析:本题主要考查获取信息的能力。结合文中信息可知A、B、C均正确,NOV发挥作用后,造血干细胞总量几乎不变,D错误。

主观题

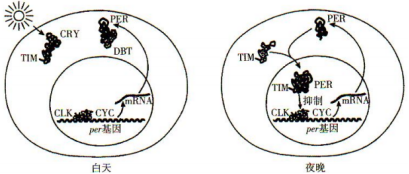

1、2017年,三位科学家因发现生物昼夜节律的分子机制而获得诺贝尔奖。请回答问题:

(1)1984年,科学家首次成功分离了节律基因(per)。per基因控制合成PER蛋白的过程称为基因的()。该过程在细胞的()中,以该基因的一条链为模板,以四种()为原料转录为mRNA,进而在核糖体上()出PER蛋白。

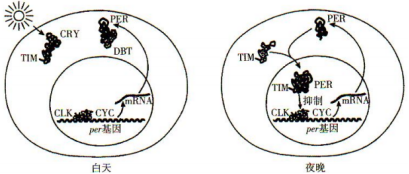

(2)CLK-CYC复合物能激活per基因转录,PER蛋白与TIM蛋白结合后才能进入细胞核。白天PER蛋白在细胞质中降解,晚上PER蛋白在细胞核中积累,周期约为24小时,表现出昼夜节律,其分子调节机制如图所示。

①白天,在光下被激活的CRY蛋白与TIM蛋白结合,引起TIM蛋白降解,PER蛋白与DBT蛋白结合后被降解,导致(),PER蛋白进入细胞核受阻。

②夜晚,TIM蛋白与PER蛋白结合后,经()进入细胞核,使核内的PER蛋白含量升高,同时()per基因转录。

(3)生物节律与人类健康息息相关,节律紊乱会引发一系列健康问题。上述研究对我们健康文明的生活方式有哪些启示?()。

①白天,在光下被激活的CRY蛋白与TIM蛋白结合,引起TIM蛋白降解,PER蛋白与DBT蛋白结合后被降解,导致(),PER蛋白进入细胞核受阻。

②夜晚,TIM蛋白与PER蛋白结合后,经()进入细胞核,使核内的PER蛋白含量升高,同时()per基因转录。

(3)生物节律与人类健康息息相关,节律紊乱会引发一系列健康问题。上述研究对我们健康文明的生活方式有哪些启示?()。

答 案:(1)表达;细胞核;核糖核苷酸;翻译 (2)①PER蛋白与TIM蛋白结合产物减少②核孔;抑制

(3)规律作息,保持良好的生活习惯等(答案合理即得分)

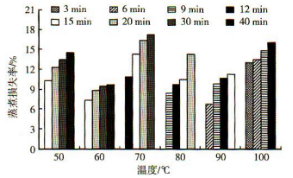

2、罗非鱼是一种高蛋白、低脂肪、肉质鲜美的食用鱼类。为使罗非鱼肉在蒸煮过程中保持良好的品质和营养价值,研究者通过实验探寻了合适的热加工条件。请回答问题:

(1)鱼肉中含有丰富的蛋白质,其基本组成单位是(),进入人体细胞后,在()(填写细胞器名称)中合成自身的蛋白质。

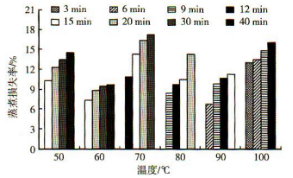

(2)鱼肉在热加工过程中,会发生汁液流失导致质量减少。研究者测定了在不同()条件下的蒸煮损失率,结果如图所示。

据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()。

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是由于蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时间蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是()。

据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()。

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是由于蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时间蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是()。

答 案:(1)氨基酸;核糖体 (2)温度和时间;60(80);蒸煮损失率均较低

(3)空间结构

(4)90℃蒸煮6min,理由是蒸煮损失率低,鱼肉口感较好且汁液流失较少

填空题

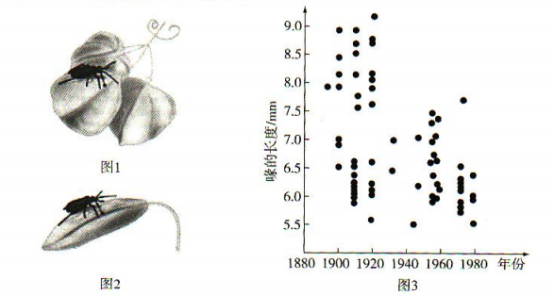

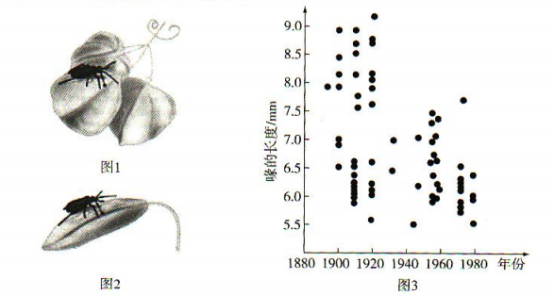

1、某地蝽象的喙长而锋利,可刺穿无患子科植物的坚硬果皮,获得食物,如图1所示。

1920年引入新种植物—平底金苏雨树,其果皮较薄,蝽象也喜食,如图2所示。调查发现,当地蝽象喙的长度变化如图3所示。 (1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间的()结果。

(1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间的()结果。

答 案:(1)短喙 自然选择 (2)下降 薄

(3)协同进化(共同进化)

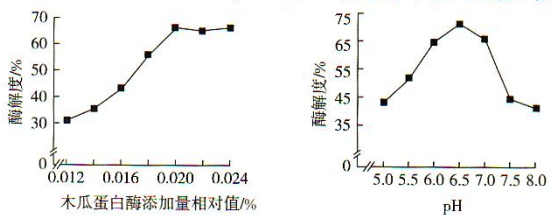

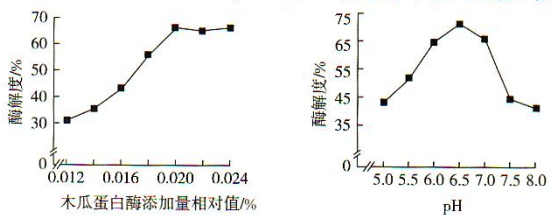

2、带鱼加工过程中产生的下脚料富含优质蛋白,随意丢弃不仅浪费资源,还会污染环境。利用木瓜蛋白酶处理,可以变废为宝。请回答问题:

(1)木瓜蛋白酶可将下脚料中的蛋白质分解为多肽,但不能进一步将多肽分解为氨基酸,说明酶具有()性。

(2)为确定木瓜蛋白酶的最适用量和最适pH,研究人员进行了相关实验,结果如下图。 据图分析,木瓜蛋白酶添加量应为()%,pH应为(),偏酸、偏碱使酶解度降低的原因可能是()

(3)若要探究木瓜蛋白酶的最适温度,实验的基本思路是()

据图分析,木瓜蛋白酶添加量应为()%,pH应为(),偏酸、偏碱使酶解度降低的原因可能是()

(3)若要探究木瓜蛋白酶的最适温度,实验的基本思路是()

答 案:(1)专一 (2)0.020 6.5 酶的空间结构改变,活性降低

(3)设置不同温度的处理,分别测定木瓜蛋白酶对下脚料中蛋白质的分解程度

简答题

1、学习以下材料,请回答(1)~(4)题。

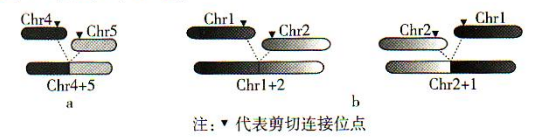

染色体融合与物种演化

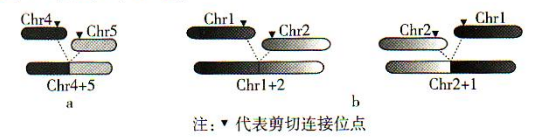

在生物演化历程中,啮齿类动物大约经过100万年才会出现3.2~3.5次染色体融合。我国科学家首次实现了哺乳动物的人工染色体融合。他们将小鼠(2n=40)胚胎干细胞中一条4号染色体和一条5号染色体首尾相连(如图a),获得了Chr4+5的胚胎干细胞。他们还通过不同方式连接细胞中的1号染色体和2号染色体(如图b),分别获得了Chrl+2和Chr2+1的胚胎干细胞。 利用不同的胚胎干细胞最终培育出113个Chr4+5胚胎、355个Chrl+2胚胎以及365个Chr2+1胚胎,将这些胚胎分别转移到代孕鼠子宫内。其中Chr2+1胚胎寿命均不足12.5天,无法发育成小鼠,Chr1+2和Chr4+5的胚胎均能发育成小鼠。研究发现,8周龄的Chr1+2小鼠比野生型焦虑且行动迟缓,而Chr4+5小鼠的表现与野生型相似。进一步测试这些小鼠的生殖能力,只有Chr4+5小鼠和野生型交配产生了后代,但生殖成功率明显低于野生型,这反映出染色体融合对新物种的产生可能起重要作用。

尽管本研究对基因中碱基序列的改变比较有限,但小鼠出现的异常行为和繁殖力下降等现象,表明染色体融合对动物可能会产生重大影响,提示染色体融合是物种演化的驱动力。

(1)染色体是真核生物()的主要载体。

(2)小鼠的人工染色体融合是可遗传变异来源中的()变异。据文中信息判断,

Chr4+5小鼠体细胞中有()条染色体。

(3)依据文中信息,染色体融合对小鼠产生的影响有()

(4)从进化与适应的角度判断染色体融合是有利变异还是有害变异,并说明理由:()

利用不同的胚胎干细胞最终培育出113个Chr4+5胚胎、355个Chrl+2胚胎以及365个Chr2+1胚胎,将这些胚胎分别转移到代孕鼠子宫内。其中Chr2+1胚胎寿命均不足12.5天,无法发育成小鼠,Chr1+2和Chr4+5的胚胎均能发育成小鼠。研究发现,8周龄的Chr1+2小鼠比野生型焦虑且行动迟缓,而Chr4+5小鼠的表现与野生型相似。进一步测试这些小鼠的生殖能力,只有Chr4+5小鼠和野生型交配产生了后代,但生殖成功率明显低于野生型,这反映出染色体融合对新物种的产生可能起重要作用。

尽管本研究对基因中碱基序列的改变比较有限,但小鼠出现的异常行为和繁殖力下降等现象,表明染色体融合对动物可能会产生重大影响,提示染色体融合是物种演化的驱动力。

(1)染色体是真核生物()的主要载体。

(2)小鼠的人工染色体融合是可遗传变异来源中的()变异。据文中信息判断,

Chr4+5小鼠体细胞中有()条染色体。

(3)依据文中信息,染色体融合对小鼠产生的影响有()

(4)从进化与适应的角度判断染色体融合是有利变异还是有害变异,并说明理由:()

答 案:(1)基因 (2)染色体 39

(3)胚胎死亡、焦虑、行动迟缓、不能繁殖、繁殖 力下降(答出其中一项即可)

(4)观点与理由相符(合理即可) 参考样例:

有害,理由是个体的性状是进化形成的适应性 特征,一旦变异,通常不适应当前的环境;

有利,理由是对种群而言,染色体融合为生物进 化提供原材料,在自然选择的作用下,个别染色 体融合方式可能使个体在新环境中获得生存和 繁殖的优势,利于种群的进化和发展

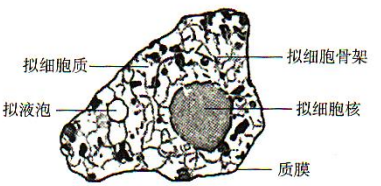

2、学习下列材料,请回答(1)~(4)题。

基于细菌构建拟真核细胞

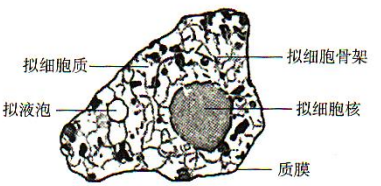

人工构建细胞的传统手段是将纯化后的酶、基因等加入囊泡或微滴。筛选得到的人工细胞具有基因表达、酶催化等功能,但结构较简单,且功能单一。科研人员打破传统手段,以原核细胞为基础材料构建出拟真核细胞,其构建过程分两步。

第一步:构建原细胞。将大肠杆菌和铜绿假单胞菌置于空液滴中,大肠杆菌会自发地进入液滴内部,铜绿假单胞菌在液滴表面。利用酶将两种细菌裂解后,铜绿假单胞菌的质膜留在液滴表面,液滴内部有主要来自大肠杆菌和部分来自假单胞菌的蛋白质、核酸等成分。这些成分具有基本的酶催化、糖酵解和基因表达功能。由此构建出一个由质膜包裹的、内含细胞质活性成分的原细胞。

第二步:构建拟真核细胞。在原细胞中加入组蛋白等大分子,在其内部得到DNA/组蛋白体,构建一个拟细胞核结构。随后在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP。再加入肌动蛋白单体构建拟细胞骨架的结构,大大增强了细胞的稳定性。随着时间的推移,内部代谢物质逐渐积累,球状原细胞在48小时后呈现如图所示的不规则形状,且保持了细胞结构的复杂性,质膜也不断修复。最终获得了一个结构和功能复杂的拟真核细胞。 (1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。

(1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。

答 案:(1)铜绿假单胞菌 相对稳定 (2)线粒体 增 强

(3)核膜、内质网、高尔基体、溶酶体(答出一项 即可)

(4)真核细胞起源于原核细胞(或"真核细胞与原核细胞具有统一性”)

①白天,在光下被激活的CRY蛋白与TIM蛋白结合,引起TIM蛋白降解,PER蛋白与DBT蛋白结合后被降解,导致(),PER蛋白进入细胞核受阻。

②夜晚,TIM蛋白与PER蛋白结合后,经()进入细胞核,使核内的PER蛋白含量升高,同时()per基因转录。

(3)生物节律与人类健康息息相关,节律紊乱会引发一系列健康问题。上述研究对我们健康文明的生活方式有哪些启示?()。

①白天,在光下被激活的CRY蛋白与TIM蛋白结合,引起TIM蛋白降解,PER蛋白与DBT蛋白结合后被降解,导致(),PER蛋白进入细胞核受阻。

②夜晚,TIM蛋白与PER蛋白结合后,经()进入细胞核,使核内的PER蛋白含量升高,同时()per基因转录。

(3)生物节律与人类健康息息相关,节律紊乱会引发一系列健康问题。上述研究对我们健康文明的生活方式有哪些启示?()。

据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()。

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是由于蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时间蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是()。

据图可知,蒸煮温度控制在()℃或90℃较好,依据是在这两个温度条件下,()。

(3)进一步研究发现,鱼肉在热加工过程中,肌原纤维蛋白的巯基含量在50℃以上开始下降,这是由于蛋白质的()发生改变,巯基暴露氧化为二硫键所致。80℃以上短时间蒸煮,肌原纤维蛋白会迅速变性,鱼肉质地更紧密,口感更好。

(4)综合本实验研究,你认为合理的罗非鱼热加工条件及理由是()。

(1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间的()结果。

(1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间的()结果。 据图分析,木瓜蛋白酶添加量应为()%,pH应为(),偏酸、偏碱使酶解度降低的原因可能是()

(3)若要探究木瓜蛋白酶的最适温度,实验的基本思路是()

据图分析,木瓜蛋白酶添加量应为()%,pH应为(),偏酸、偏碱使酶解度降低的原因可能是()

(3)若要探究木瓜蛋白酶的最适温度,实验的基本思路是() 利用不同的胚胎干细胞最终培育出113个Chr4+5胚胎、355个Chrl+2胚胎以及365个Chr2+1胚胎,将这些胚胎分别转移到代孕鼠子宫内。其中Chr2+1胚胎寿命均不足12.5天,无法发育成小鼠,Chr1+2和Chr4+5的胚胎均能发育成小鼠。研究发现,8周龄的Chr1+2小鼠比野生型焦虑且行动迟缓,而Chr4+5小鼠的表现与野生型相似。进一步测试这些小鼠的生殖能力,只有Chr4+5小鼠和野生型交配产生了后代,但生殖成功率明显低于野生型,这反映出染色体融合对新物种的产生可能起重要作用。

尽管本研究对基因中碱基序列的改变比较有限,但小鼠出现的异常行为和繁殖力下降等现象,表明染色体融合对动物可能会产生重大影响,提示染色体融合是物种演化的驱动力。

(1)染色体是真核生物()的主要载体。

(2)小鼠的人工染色体融合是可遗传变异来源中的()变异。据文中信息判断,

Chr4+5小鼠体细胞中有()条染色体。

(3)依据文中信息,染色体融合对小鼠产生的影响有()

(4)从进化与适应的角度判断染色体融合是有利变异还是有害变异,并说明理由:()

利用不同的胚胎干细胞最终培育出113个Chr4+5胚胎、355个Chrl+2胚胎以及365个Chr2+1胚胎,将这些胚胎分别转移到代孕鼠子宫内。其中Chr2+1胚胎寿命均不足12.5天,无法发育成小鼠,Chr1+2和Chr4+5的胚胎均能发育成小鼠。研究发现,8周龄的Chr1+2小鼠比野生型焦虑且行动迟缓,而Chr4+5小鼠的表现与野生型相似。进一步测试这些小鼠的生殖能力,只有Chr4+5小鼠和野生型交配产生了后代,但生殖成功率明显低于野生型,这反映出染色体融合对新物种的产生可能起重要作用。

尽管本研究对基因中碱基序列的改变比较有限,但小鼠出现的异常行为和繁殖力下降等现象,表明染色体融合对动物可能会产生重大影响,提示染色体融合是物种演化的驱动力。

(1)染色体是真核生物()的主要载体。

(2)小鼠的人工染色体融合是可遗传变异来源中的()变异。据文中信息判断,

Chr4+5小鼠体细胞中有()条染色体。

(3)依据文中信息,染色体融合对小鼠产生的影响有()

(4)从进化与适应的角度判断染色体融合是有利变异还是有害变异,并说明理由:() (1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。

(1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的()

(2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞

中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。

(3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。

(4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。